江戸時代から明治時代にかけて大規模に開発された坑道です。

同銀山を支配下に収めた徳川家康によって、初代の奉行に任命された大久保長安が、槍を持って馬に乗ったまま入ったという伝承から大久保という間歩名になったそうです。

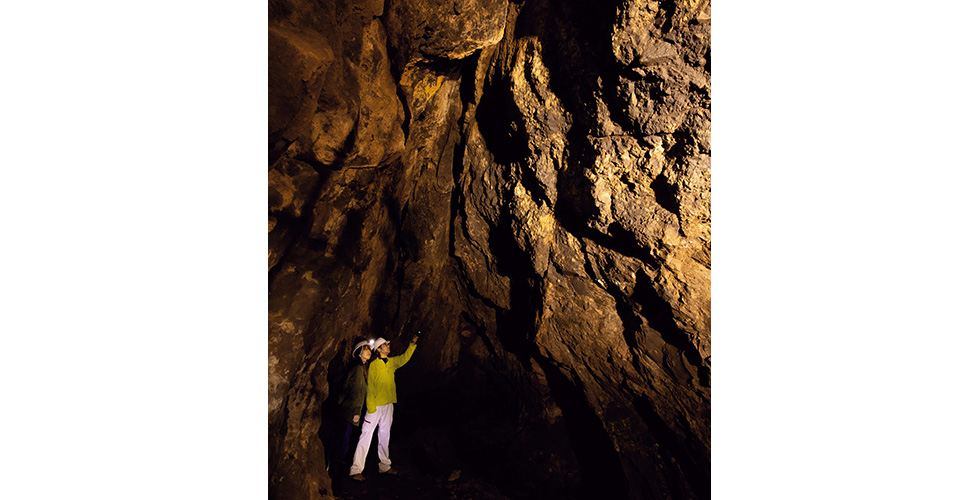

銀を採掘した坑道を「間歩(まぶ)」と呼びます。大小さまざまなものがあり調査では1000近く確認されています。大久保間歩は中でも最大級のもので、坑内には江戸時代と推定される縦横に走る手掘りによる坑道と、明治時代の開発で機械掘りによって坑道を拡幅した様子を見ることができ、採掘技術の変遷を伝える貴重な遺跡とされています。

世界遺産登録後、銀山観光の目玉として位置付けられ、落石防護柵を設けるなどの安全対策を施し、全長900メートルの内、落盤等の恐れのない約150メートルを2008年よりガイド付きのツアー形式で一般公開しました。

期間限定のガイド付きのツアー形式(完全予約制)で一般公開されており、坑内を見学するには、このツアーに事前に予約する必要があります。(先着順)

※1回あたり20名(1日80名)の人数制限完全予約制(ガイド付)

※募集人数が限定されたツアーにつき、決定されたお客様のお申込みをお願い致します。

※最少催行人員は1名からですが、ツアー実施5日前までにお申し込みのない便については運行致しません。

※当日の運行便に空席がある場合は、ご参加いただけます。